葬式から帰った際に自身の身体に塩を振りかけるという行為を体験、あるいは、見聞きしたことがあるという方は多いのではないでしょうか。

その際に使われる、葬式等でもらった塩のことを清めの塩(お清め塩)と言います。

実際に身体に清めの塩の撒いたことのある方でも、清めの塩はどういう意味をもって行われる行為なのか、また、清めの塩の正しい使い方などについてはあまり知らないという方もいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、清めの塩の意味や詳しい使い方、処分方法について解説します。

清めの塩とは

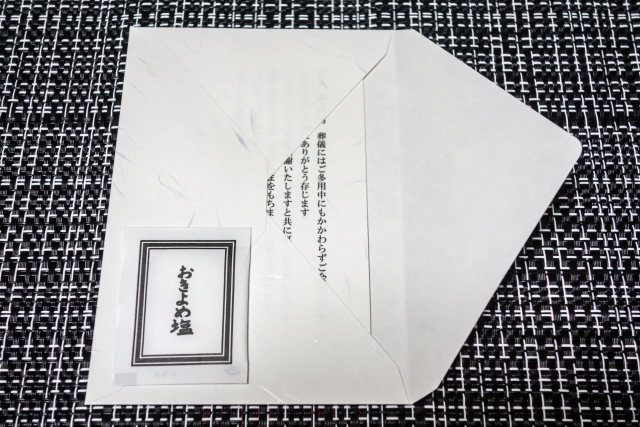

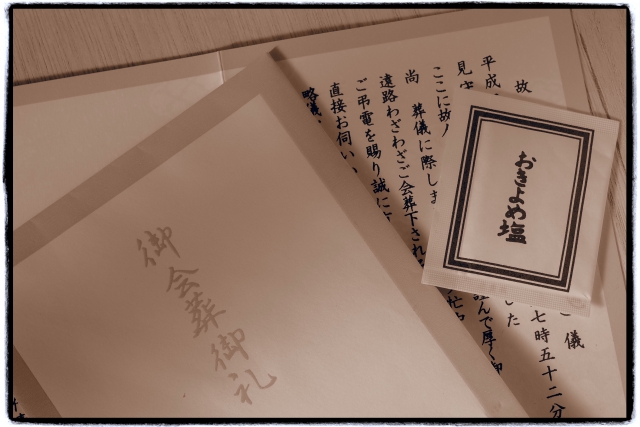

葬式等での会葬礼状に入っていることの多い清めの塩。

「おきよめ」や「御清め塩」などと書かれている小さな紙の包みに入っているのが特徴です。

以下で、清めの塩の意味について説明します。

清めの塩の意味

清めの塩は神道の考えで、穢れを祓うという意味があります。

葬式の帰りに身体に塩を撒く行為だけでなく、相撲の際に土俵に塩を撒く行為や、嫌いな人が帰ったあとに玄関先に塩を撒く行為も同じく穢れを祓うという意味の下に行われるものです。

特に葬式後の場合は、死の穢れを清めの塩で祓うと考えられています。

死の穢れを清めると言っても、故人の霊を不浄なものとして清めるのではなく、死に寄ってきた邪気を清めるための行為であり、故人を冒涜しているわけではないので、この点に関しては注意が必要です。

このように死を穢れと考える思想は神道特有の思想であり、仏教には死を穢れとして扱う思想はありません。

そのため、実際は、仏教の葬式では清めの塩は必要ないとされています。

しかし、そんな清めの塩が今現在仏教の葬式においても広く普及しているのは、清めの塩が風習として我々日本人に根付いている行為であるためです。

仏教の思想でもなく、言うなれば単なる風習に過ぎないので、清めの塩は必ず行わなくてはいけない行為ではありません。

実際、そういった考えからお清め塩を準備しない葬式もあります。

したがって、清めの塩は、塩で身体を清めたいという人だけ使用すれば良いというのが最近の考えです。

浄土真宗では清めの塩は使わない

仏教では死=穢れという考えがないため、清めの塩は必要ない・使いたい人だけ使うので良いと述べましたが、この清めの塩を特に反対しているのが浄土真宗です。

“死を穢れとするのであれば、故人は穢れたものになってしまう”、“生前に仲が良かった人であっても、亡くなれば穢れとして扱われ、清められるということがあっていいのか”などとして、清めの塩は一切使用しません。

そのため、浄土真宗の葬式では清めの塩が渡されることはほとんどありませんが、参列した際に気になるのであれば自分で清めの塩を用意し、自宅に帰ってから身体に振りかけると良いでしょう。

自分が浄土真宗ではないからといって、塩を催促したり、葬儀場を出た際に塩で清める行為などをしたりするのは、葬儀が浄土真宗式のものであることに配慮し、控えておくのがマナーではないかと思います。

清めの塩はいつ使う?

では、清めの塩を使う場合、いつ使用するのでしょうか。

以下で説明します。

通夜や告別式など葬式帰り

告別式などの葬式、そして通夜から帰った際にも清めの塩を使います。

この際に清めの塩を使う理由も、先に述べたとおりで死の穢れを祓うためです。

帰宅時

清めの塩は、通夜や葬式から帰宅した際に使うのが基本です。

しかし、葬式のあと、帰宅せずにそのまま会社などに向かう場合は帰宅時ではなく、葬儀場を出たときに清めの塩をすることもあります。

また、葬式後、帰宅する際に加えて、車に乗る前に清めの塩を使う人もいます。

これは決まりではなく、地域や個人の考え方によって違うので、車に乗る前にも身体を塩で清めたいという人だけ清めの塩を使ったので構いません。

葬儀場の人に、車に乗る前にも塩を使いたいと話せば、もう1包み清めの塩をもらえることもあるので、使いたい方は相談してみると良いでしょう。

清めの塩の使い方

つづいて、実際の清めの塩の使い方について説明します。

清めの塩は玄関を跨ぐ前で

清めの塩を使う際は、玄関を跨ぐ前に使います。

玄関に入ってから塩で穢れを落としたとしても、玄関まで入ってきてしまった以上は家の中に穢れを持ち込んでしまうことになるので、必ず玄関に入る前で行いましょう。

清めの塩のやり方

清めの塩を使う前に、まずは手を洗います。

葬儀に参加していない人が家にいる場合は、家の外に出てきてもらい、杓子等で手に水をかけてもらいましょう。

こちらの手を洗うという手順は、省略されていることも多いので、やりたい方だけ行うので構いません。

次に、清めの塩を胸・背中・足元の順で振っていきます。

身体の上から下にかけて、血が流れる順番でかけることがポイントです。

このときの塩の量は厳格に決められているわけではありませんが、各部位それぞれひとつまみほどとされています。

塩を身体に振る際についても、葬儀に参加していない人が家にいる場合は、家の外に出てきてもらい、その人に塩を振ってもらいましょう。

つづいて、身体に付いた塩を手で払って落とします。

意外と忘れられやすい手順ですが、塩が身体に付いたままだと、穢れが落ちていないことになってしまうので、忘れないように塩を払い落してください。

最後に、足元に落ちている塩を踏んで終了です。

この手順は、身体に塩を振った時点で必然的に足元に落ちている塩を踏むことになるので、あまり意識して行わなくても構いません。

なかには、葬儀場の出口に塩がまかれていて、それを踏んで帰る場合や、身体に塩を振り、手で払う際に服の繊維が傷んでしまう恐れがある場合などは、この手順のみで清めの塩を終わらせることもあります。

その他、地域等によって清めの塩の使い方が異なることもあるので、詳しくは家族や近所の方に聞いてみると良いでしょう。

親族の葬式では清めの塩は使わない?

親族の葬式で清めの塩を使うか、使わないかですが、これについては意見が両方あるので、言い切ることができません。

清めの塩は会葬者のためのものであって身内以外の葬式の際にのみ行うものであるという意見もあれば、清めの塩は穢れを祓うものであるから身内など関係なく行うべきなどという意見もあり、難しい問題でもあるので、気になる方は家族や葬儀場の方に聞いて判断することをおすすめします。

もちろん、先に言ったとおり、清めの塩はあくまで風習的行為のため、誰にも相談することなく、自分の気持ちだけで判断しても良いでしょう。

清めの塩を使い忘れたらどうする?

清めの塩を貰ったにもかかわらず身体に振ることを忘れ、すでに自宅の中に入ってしまった場合は、気になる方のみもう1度玄関の外に出て清めの塩を振りましょう。

もうすでに喪服を脱いでしまったという場合でも、脱いだ喪服を再び着直してから身体に清めの塩を振れば、全く問題ありません。

清めの塩は絶対しなくてはならないという行為ではないので、清めの塩を使い忘れたからといって思い悩む必要はなく、もう1度外に出て塩を振り直すか、それとも少し手間もかかるため今回は諦めるかについては、自分の気持ちに沿って柔軟に行動すれば大丈夫です。

清めの塩は普通の食塩でも良い?

清めの塩を渡されなかったけれど、塩で身体を清めたいという方は、自宅にある普通の食塩等を身体に振っても構いません。

何度も述べているとおり、清めの塩は気持ちの問題なので、自分が納得できればどのような塩でも良いでしょう。

普通の食塩などでは不安だという方は、通販などで比較的手軽な値段で清めの塩が販売されているので、あらかじめそういったものを購入して準備しておくといいかもしれませんね。

その際、特に家の中に葬式に参列していない人がいない場合は、葬式帰りに1度家の中に入って塩を取りに行くことがないように、葬式へ向かう前に玄関の前やポストなどに塩を用意しておきましょう。

その準備さえも忘れてしまったときは、コンビニで食塩を買っても対処できますよ。

清めの塩は料理に使っても良い?清めの塩の処分方法

清めの塩を全て使い切れず、余ってしまった場合、料理に使ってはいけません。

清めの塩には“非食用”と書かれていることが多く、乾燥材などが混入していることもあるので、決して食用として扱わないようにしましょう。

清めの塩が余ってしまったら、生ゴミとして捨ててしまって構いません。

清めの塩なので、捨てるのは忍びないという方は、塩には殺菌作用があるので、三角コーナーに撒くなどして食用以外の使い方をするのもおすすめの処分方法です。

このようにして清めの塩を捨ててしまっても、バチが当たったりすることはないので安心してくださいね。

しかし、外に捨てたり、川に流したりする行為は、普通のごみをそのようにしてはいけないのと同じで、やめておきましょう。

清めの塩を使うかどうかは自己判断で

以上、清めの塩の意味や考え、詳しい使い方について解説しました。

清めの塩は、神道に由来するものであって仏教やキリスト教に則った考えではなく、風習として各地域や家庭に残っている行為なので、必ずしも行わなくてはならないものではありません。

したがって、通夜や告別式、葬式の帰りなどの清めの塩は、個人の判断で行うか行わないかを決めたので大丈夫です。

あくまで個人の判断に基づくものなので、浄土真宗の宗派をはじめとする方や、清めの塩を行わないという考えを持っている方に、良かれと思って「清めの塩をするべきだ」などと自分の考えを押しつけるのもやめておきましょう。

逆に、清めの塩をしないことを批判されたからといって不安に思ったりする必要もありません。

自分の宗教、宗派は何か、そして自分が気分良く過ごせるのは塩を撒く、塩を撒かないのどちらかなどに基づいて、清めの塩を行うか行わないか判断し、いらない心配なく心から故人を偲ぶお葬式にしていただければと思います。